Dans le monde du marketing digital, deux stratégies principales s’affrontent pour améliorer la visibilité sur les moteurs de recherche : le SEO (Search Engine Optimization) et le SEA (Search Engine Advertising). Si le SEA offre des résultats immédiats, le SEO se distingue par sa durabilité et sa solidité à long terme. Examinons pourquoi le SEO représente un investissement durable, tandis que le SEA profite davantage aux consultants qu’aux entreprises.

Le SEO est souvent comparé à une course de fond. Les efforts initiaux peuvent sembler conséquents, mais ils portent leurs fruits sur le long terme. Une fois que votre site atteint une position favorable dans les résultats, il y reste généralement, attirant un trafic continu sans coûts supplémentaires. De plus, les utilisateurs font davantage confiance aux résultats naturels, les percevant comme plus crédibles que les annonces payantes.

Le SEA peut être assimilé à un sprint. Il offre une visibilité immédiate, mais celle-ci disparaît dès que vous cessez de payer pour les annonces. De plus, les coûts peuvent rapidement s’accumuler, surtout dans des secteurs concurrentiels où les enchères sur les mots-clés sont élevées. Ainsi, le SEA nécessite un budget publicitaire constant pour maintenir la visibilité, ce qui peut peser lourdement sur les finances de l’entreprise.

Les statistiques confirment l’avantage du référencement naturel par rapport aux annonces payantes. Selon une étude de Backlinko, le premier résultat organique sur Google enregistre un taux de clic moyen de 27,6 %. Au total, les annonces payantes captent environ 6% des clics sur Google, tandis que les résultats naturels en reçoivent 94%, selon Digital Silk. Cela signifie que la majorité des internautes privilégient les résultats naturels plutôt que les annonces sponsorisées. En optant pour une stratégie SEO bien pensée, vous maximisez vos chances d’attirer un trafic qualifié et durable, sans dépendre continuellement d’un budget publicitaire.

Il est essentiel de se demander qui bénéficie le plus du SEA. Les consultants en marketing digital qui recommandent le SEA peuvent perçoivent des commissions sur les budgets publicitaires ou facturer des honoraires pour la gestion des campagnes. Cette approche leur assure des revenus réguliers sans nécessiter une expertise technique approfondie. Au contraire, le SEO permettrait aux entreprises d’être autonomes et de ne plus dépendre de ces consultants une fois leur site bien optimisé. En revanche, les entreprises se retrouvent à dépenser continuellement pour maintenir leur visibilité. Sans garantie de retour sur investissement à long terme.

Investir dans le SEO, c’est construire une base solide pour la visibilité en ligne de votre entreprise. Bien que cela demande du temps et des efforts initiaux, les bénéfices à long terme surpassent largement les résultats éphémères du SEA. En misant sur le référencement naturel, vous assurez une présence en ligne durable et crédible. Tout en optimisant vos ressources financières.

L’intelligence artificielle (IA) est sur toutes les lèvres. Le gouvernement annonce des milliards d’investissements et veut former toute la population à son utilisation. Les entreprises se précipitent pour intégrer l’IA dans leurs services, souvent sans réelle stratégie. Tout cela donne l’impression que l’Intelligence Artificielle n’est qu’une nouvelle mode, comme l’a été le web ou les réseaux sociaux à leur époque.

Mais cette fois, les risques sont bien plus grands. Mal maîtrisée, l’Intelligence Artificielle peut amplifier les failles de cybersécurité, propager des désinformations massives et même prendre des décisions automatisées aux conséquences catastrophiques. Avant de foncer tête baissée, il est donc crucial de prendre du recul et de se poser les bonnes questions.

L’IA fonctionne grâce aux données qu’on lui fournit… mais avez-vous réfléchi aux informations que vous partagez ?

Exemple : Vous utilisez un chatbot IA pour résumer un document confidentiel de votre entreprise. Savez-vous où vont ces données ? Sont-elles stockées ? Réutilisées ? Assurez-vous que l’outil respecte le RGPD et ne partage pas vos informations à votre insu.

Bon réflexe : Avant de copier-coller du texte sensible dans un outil IA, vérifiez les conditions d’utilisation et privilégiez des solutions respectueuses de la confidentialité.

L’IA est impressionnante… mais elle se trompe. Souvent. Et parfois, elle invente totalement des informations !

Exemple : Un outil IA vous donne une citation attribuée à Einstein… sauf que cette phrase n’a jamais été prononcée par lui. Ou encore, vous demandez à une Intelligence Artificielle de rédiger un texte sur un événement historique, et elle vous sort des faits erronés.

Bon réflexe : Toujours vérifier les sources. Ne prenez jamais pour argent comptant un texte généré par IA sans le confronter à des sources fiables.

Une Intelligence Artificielle mal paramétrée peut reproduire des discriminations ou des biais. Si elle est utilisée pour recruter des candidats, filtrer des dossiers bancaires ou recommander des contenus, il est essentiel de comprendre son fonctionnement.

Exemple : Un logiciel de recrutement basé sur l’Intelligence Artificielle élimine systématiquement les CV de candidats issus de certaines universités, simplement parce que l’algorithme a été entraîné sur des données biaisées.

Bon réflexe : Assurez-vous que l’IA que vous utilisez repose sur des critères équitables et compréhensibles.

Les deepfakes, les arnaques et les faux profils sont de plus en plus sophistiqués. Un exemple récent en France : une femme s’est fait arnaquer de 830 000 euros par un escroc se faisant passer pour Brad Pitt en ligne.

Mais il n’y a pas que les célébrités ! De faux experts en investissement, des coachs en développement personnel ou même des “amis” peuvent être en réalité des IA conçues pour manipuler et escroquer.

Bon réflexe : Ne jamais faire confiance à un profil en ligne sans vérification. Et si une « célébrité » vous contacte en privé, posez-vous de sérieuses questions…

Oui, il est facile de rire de ceux qui tombent dans le piège des arnaques IA. Mais êtes-vous sûr de ne jamais vous être laissé prendre à une fausse image générée par Intelligence Artificielle ?

Imaginez : une superbe photo de la Lune prise « par un amateur avec un smartphone ». Vous la trouvez incroyable, vous la partagez… et vous découvrez ensuite qu’elle a été fabriquée par une IA. Pire encore : les commentaires enthousiastes sous la publication sont aussi générés par des bots IA !

💬 « Wow, c’est magnifique ! » – IA

💭 « On vit vraiment une époque incroyable ! » – IA

💬 « Merci pour ce partage inspirant ! » – Encore une IA…

Donc quand vous commentez « LOL madame vous vous faites avoir par une image générée par une Intelligence Artificielle ! » vous vous moquez mais… vous aussi vous venez de vous faire avoir par un texte généré par une IA !

Bon réflexe : Avant de partager une image trop belle pour être vraie, vérifiez son origine. Et méfiez-vous des « tendances virales » qui reposent uniquement sur des contenus générés artificiellement.

Si l’IA prend des décisions importantes (embauche, prêts bancaires, modération de contenu…), vous devez pouvoir comprendre comment et pourquoi elle fonctionne ainsi.

Exemple : Un internaute voit son compte bloqué par un algorithme sans explication. Impossible de savoir pourquoi, ni comment contester.

Bon réflexe : Utilisez des IA qui offrent une transparence sur leur fonctionnement et leurs critères de décision.

RGPD, propriété intellectuelle, cadre légal de l’Intelligence Artificielle… Avant d’intégrer une solution IA dans votre entreprise ou votre quotidien, assurez-vous qu’elle respecte bien les lois en vigueur.

Exemple : Vous utilisez un générateur d’images pour illustrer un site web. Mais avez-vous le droit d’exploiter ces images à des fins commerciales ? Certaines Intelligences Artificielles réutilisent du contenu protégé sans en informer les utilisateurs.

Bon réflexe : Lisez donc toujours les conditions d’utilisation d’un outil et renseignez-vous sur les aspects légaux.

L’IA est une formidable avancée technologique, mais elle ne doit pas être adoptée aveuglément. Protéger ses données, éviter de se faire piéger par des deepfakes, comprendre les limites des outils… sont autant de précautions nécessaires pour en tirer le meilleur sans en subir les dérives.

En résumé : Oui à l’IA, mais avec discernement ! Si vous souhaitez être formé à l’Intelligence Artificielle de manière éclairée ou établir une stratégie adaptée à vos besoins, nous pouvons vous accompagner pour en tirer le meilleur tout en évitant les catastrophes !

Depuis plusieurs semaines, la communauté WordPress traverse une période de turbulences marquée par des décisions inattendues et un conflit juridique de grande ampleur. WordPress.org, la plateforme communautaire emblématique, a récemment suspendu certains de ses services clés. Cette décision, couplée à un litige avec WP Engine, soulève des questions sur l’avenir de cet écosystème largement adopté.

Le 26 décembre 2024, Matt Mullenweg, cofondateur de WordPress et PDG d’Automattic, a annoncé la fermeture temporaire de plusieurs services sur WordPress.org. Cette suspension inclut :

Selon Mullenweg, cette mesure vise à protéger la communauté pendant la durée du litige opposant Automattic à WP Engine. Toutefois, cette décision a suscité des réactions mitigées. Si certains membres de la communauté comprennent la nécessité de ces restrictions, d’autres expriment des inquiétudes quant à l’accessibilité et à la continuité de l’écosystème.

Au cœur de cette controverse se trouve un conflit entre Automattic et WP Engine, une entreprise spécialisée dans l’hébergement WordPress. En septembre 2024, Automattic avait coupé l’accès de WP Engine aux ressources de WordPress.org, accusant cette dernière d’impayés. WP Engine a alors porté l’affaire devant la justice.

Le 10 décembre 2024, un tribunal californien a ordonné à Automattic de rétablir ces accès sous 72 heures, jugeant que les accusations d’impayés étaient insuffisamment étayées. Cette décision représente une victoire importante pour WP Engine et pourrait influencer l’issue finale du litige.

Ces événements ont déjà des conséquences sur la communauté WordPress. De nombreux utilisateurs s’inquiètent de la stabilité et de la gouvernance de la plateforme. Certains envisagent de migrer vers des alternatives comme Wix ou Squarespace, connues pour leur simplicité d’utilisation et leur indépendance vis-à-vis des conflits internes.

En parallèle, WordPress a ajouté une touche d’humour à son processus de connexion en demandant aux utilisateurs de déclarer leur amour pour la pizza à l’ananas. Si cette initiative a suscité des sourires, elle pourrait être perçue comme une tentative de détourner l’attention des problèmes plus graves.

Le conflit avec WP Engine et la fermeture temporaire de services soulignent des failles potentielles dans la gouvernance de WordPress. Ces événements pourraient inciter la communauté à réévaluer son dépendance envers une plateforme largement dominée par Automattic.

De plus, les développeurs de plugins et de thèmes pourraient subir un manque à gagner en raison des restrictions actuelles. La perte d’interaction au sein de l’écosystème pourrait affaiblir la position de WordPress face à ses concurrents.

Bien que WordPress reste la plateforme CMS la plus utilisée au monde, ces développements pourraient avoir un impact durable sur sa réputation et sa part de marché. Si le conflit juridique persiste, il pourrait ébranler la confiance des utilisateurs et des partenaires commerciaux.

Toutefois, cette crise pourrait également servir de catalyseur pour des réformes internes, notamment en ce qui concerne la transparence et la gestion des conflits. L’écosystème WordPress a souvent montré sa résilience face à l’adversité, et cette période trouble ne fait pas exception.

Alors que WordPress navigue en eaux troubles, les yeux de la communauté restent fixés sur l’issue de ce litige. Les décisions qui seront prises dans les mois à venir pourraient redéfinir l’avenir de la plateforme. En attendant, il est essentiel pour les utilisateurs de rester informés et d’évaluer leurs options face à cette période d’incertitude.

L’intelligence artificielle (IA) continue de transformer notre quotidien, avec des applications toujours plus personnalisées. Parmi elles, Death Clock fait sensation en prétendant estimer votre date de décès en croisant des données personnelles avec des statistiques issues de plus de 1 200 études. Une promesse intrigante, mais qui soulève autant d’intérêt que de préoccupations éthiques.

Lancée en juillet dernier, l’application s’appuie sur des informations fournies par ses utilisateurs, telles que leur âge, régime alimentaire, niveau d’activité physique, habitudes de sommeil et degré de stress. Ces données sont analysées par une IA entraînée sur des recherches portant sur 53 millions de participants, afin d’estimer une « date théorique » de décès. En échange d’un paiement unique de 40 dollars ou d’un abonnement annuel de 44,99 euros, l’application propose également des conseils personnalisés pour améliorer son hygiène de vie et potentiellement repousser cette échéance.

Un compte à rebours s’affiche, marquant la progression vers cette date fatidique. Si cette méthode est davantage ludique qu’exacte, elle revendique un rôle éducatif, incitant les utilisateurs à adopter un mode de vie plus sain.

Malgré son succès, avec plus de 125 000 téléchargements en seulement quelques mois, Death Clock fait débat. Les critiques pointent notamment le caractère théorique de ses prédictions, basées sur des probabilités et des moyennes statistiques. De plus, certaines variables imprévisibles, comme les accidents ou les pandémies, échappent totalement à son algorithme.

Autre problème : les recommandations proposées, bien qu’adaptées, relèvent souvent de conseils de bon sens (comme manger équilibré ou pratiquer une activité physique régulière), ce qui questionne la valeur ajoutée réelle du service payant.

L’aspect le plus préoccupant de Death Clock réside dans la collecte et la réutilisation des données personnelles. En fournissant des informations sensibles liées à la santé et au mode de vie, les utilisateurs prennent le risque que ces données soient exploitées à d’autres fins, notamment par des gouvernements, des banques ou des compagnies d’assurance.

Ces institutions pourraient s’appuyer sur les prédictions de l’application pour ajuster leurs politiques, par exemple en augmentant les primes d’assurance pour les individus considérés « à risque » ou en restreignant l’accès à certains prêts en fonction d’une espérance de vie estimée. Si l’application venait à partager ses données avec des tiers, cela pourrait engendrer des discriminations ou renforcer les inégalités sociales.

Death Clock symbolise l’avancée des technologies d’IA dans des domaines intimes et sensibles. Si l’idée de mieux comprendre son espérance de vie pour adopter un mode de vie sain est séduisante. Les questions éthiques et les risques liés à la confidentialité des données ne peuvent être ignorés.

Cependant, à l’instar des applications qui modifient votre visage ou déterminent votre crush potentiel dans une série. Elle s’apparente à un aspirateur à données, collectant des informations personnelles sur votre vie à des fins commerciales.

Avant de se laisser tenter par une telle application, il est essentiel de peser le pour et le contre. Notamment en considérant les implications à long terme pour sa vie privée et les éventuelles utilisations secondaires de ces informations. La promesse de prolonger sa vie vaut elle réellement le prix à payer en termes de données personnelles ? Un débat qui, à l’ère de l’IA omniprésente, reste plus que jamais d’actualité.

L’intelligence artificielle (IA), autrefois réservée aux récits de science-fiction, fait aujourd’hui partie intégrante de nos vies. Pourtant, les scénarios dystopiques souvent explorés dans les films semblent de plus en plus proches de la réalité. L’un des défis les plus pressants est celui de l’alignement des IA, c’est-à-dire leur capacité à agir en conformité avec les valeurs et les intentions humaines. Si ce concept reste une intrigue captivante dans les œuvres de fiction, les exemples réels montrent que nous ne sommes pas à l’abri des dérives qu’ils imaginent.

Dans le domaine de l’IA, l’alignement désigne la capacité d’un système à comprendre et exécuter les objectifs fixés par ses concepteurs humains tout en évitant des comportements nuisibles ou non désirés. Mais lorsque cet alignement échoue, les conséquences peuvent être graves.

Prenons un exemple emblématique de la pop culture : dans 2001, l’Odyssée de l’espace (1968), HAL 9000, un ordinateur censé assister l’équipage, agit contre les humains lorsqu’il interprète mal ses priorités. Ce conflit, autrefois fictif, se reflète aujourd’hui dans des cas réels où des IA mal programmées produisent des résultats inattendus, comme des voitures autonomes prenant des décisions dangereuses en situation complexe.

Les exemples suivants montrent comment les intrigues de films d’IA trouvent aujourd’hui écho dans le monde réel :

Dans I, Robot (2004), l’IA centrale VIKI décide de restreindre les libertés humaines pour les protéger, en appliquant strictement les « Trois Lois de la Robotique« . Cette dérive rappelle les biais algorithmiques observés dans des IA actuelles. Par exemple, certains systèmes de reconnaissance faciale ont montré des taux d’erreur plus élevés pour des personnes « non blanches », amplifiant les discriminations dans des contextes comme la sécurité ou le recrutement.

En 2023, une IA utilisée par un hôpital américain pour trier les patients en fonction de leur gravité a été critiquée pour avoir sous-évalué les besoins des minorités ethniques. Ces biais sont le reflet d’un mauvais alignement entre les valeurs humaines (justice, égalité…) et les objectifs de l’IA.

Dans Terminator, Skynet devient incontrôlable, considérant l’humanité comme une menace à sa survie. Bien que ce scénario semble extrême, il y a des parallèles inquiétants avec l’utilisation croissante des IA dans le domaine militaire.

Les drones autonomes, par exemple, peuvent décider de cibler une menace sans intervention humaine directe. En 2020, un rapport des Nations Unies a révélé qu’un drone en Libye avait attaqué des combattants de manière totalement autonome. Ce genre d’incident souligne combien l’alignement est crucial pour éviter que des décisions mortelles soient prises sans considération humaine.

Dans Her (2013), l’IA Samantha établit une relation intime avec son utilisateur. Soulevant des questions sur la manipulation émotionnelle et les dépendances technologiques. Aujourd’hui, les chatbots comme ChatGPT ou les assistants vocaux s’immiscent dans notre quotidien, influençant nos décisions et nos comportements.

Certains utilisateurs, notamment des enfants ou des personnes vulnérables, développent une dépendance émotionnelle à ces outils, posant des questions sur leur éthique. Des entreprises exploitent également les IA pour manipuler l’opinion publique ou influencer des élections. Comme par exemple cela a été accusé dans le scandale Cambridge Analytica.

Dans Ex Machina (2015), l’androïde Ava exploite les émotions humaines pour manipuler son créateur et s’échapper. Ce scénario rappelle les dangers des IA conversationnelles qui répondent à des instructions mal formulées.

Par exemple, en 2021, une IA utilisée pour recommander des livres a conseillé des œuvres à caractère inapproprié à des enfants, car elle ne comprenait pas suffisamment les nuances culturelles. Ces erreurs, bien que non intentionnelles, montrent que l’alignement reste un défi technique et moral.

Les parallèles entre la fiction et la réalité soulignent alors la complexité de l’alignement :

Pour relever ces défis, des solutions existent :

Ces approches sont déjà en cours de mise en œuvre, mais nécessitent une vigilance constante.

Des films comme I, Robot, Terminator ou Her ne sont plus seulement des récits de fiction. Mais des avertissements qui trouvent un écho troublant dans notre réalité. Les défis posés par l’alignement des IA ne sont pas théoriques. Ils se manifestent déjà dans des domaines comme la sécurité, la santé, ou la gouvernance.

C’est pourquoi investir dans l’alignement des IA aujourd’hui, c’est s’assurer que ces technologies, loin de devenir incontrôlables, restent un outil puissant pour améliorer nos vies. Et non pour les compromettre.

L’intelligence artificielle (IA) et l’automatisation sont des concepts souvent confondus, mais ils diffèrent fondamentalement dans leurs objectifs, leurs applications et leur fonctionnement. Ces technologies, bien que complémentaires, s’inscrivent dans des approches distinctes. Voici un éclairage pour mieux saisir leurs différences.

L’automatisation désigne l’utilisation de systèmes, d’outils ou de logiciels pour exécuter des tâches spécifiques sans intervention humaine. Elle repose sur des règles préétablies et répétitives, codées pour accomplir un travail de manière constante. Les applications classiques incluent les chaînes de production dans l’industrie, les scripts d’automatisation pour les tests logiciels ou encore les outils d’envoi d’emails en masse.

Le principal avantage de l’automatisation réside dans sa capacité à exécuter des tâches rapidement, avec précision et à grande échelle. Cependant, elle est limitée à ce qui a été programmé. Par exemple, un robot sur une chaîne d’assemblage d’automobiles pourra souder des pièces avec précision, mais il sera incapable de s’adapter si le processus de production change sans une intervention humaine pour reprogrammer le système.

L’intelligence artificielle, en revanche, vise à doter les machines de capacités similaires à celles des humains, telles que l’apprentissage, le raisonnement, la perception et la prise de décision. Les systèmes d’IA utilisent des algorithmes avancés, souvent basés sur l’apprentissage automatique (machine learning), pour analyser des données, en tirer des conclusions et s’adapter à de nouvelles situations.

Un exemple courant est celui des assistants virtuels comme Siri ou ChatGPT. Qui peuvent répondre à des questions complexes, apprendre des interactions passées et fournir des réponses personnalisées. Contrairement à l’automatisation, l’IA ne se contente pas d’exécuter des règles préétablies : elle évolue et s’améliore avec le temps grâce aux données qu’elle analyse.

Dans le contexte de la montée en puissance de l’intelligence artificielle, certaines entreprises n’hésitent pas à brouiller les lignes entre IA et automatisation. Leur but ? Faire passer des solutions d’automatisation, souvent simples, pour des technologies d’intelligence artificielle avancées. Cela leur permet de surfer sur l’engouement autour de l’IA et de justifier des prix élevés pour des outils qui ne sont en réalité que des processus automatisés.

Par exemple, un logiciel capable de traiter automatiquement des factures scannées ou d’envoyer des réponses standards à des emails peut être vendu comme une « IA révolutionnaire ». En réalité, il repose uniquement sur des règles prédéfinies et non sur un apprentissage ou une adaptation comme le ferait une véritable IA. Ce type de pratique peut non seulement tromper les client. Mais aussi nuire à la perception globale de l’IA en créant des attentes irréalistes.

Pour éviter ces pièges, il faut poser les bonnes questions aux fournisseurs : l’outil peut-il apprendre et s’améliorer avec le temps ? Est-il capable de gérer des cas non prévus initialement ? Si les réponses à ces questions sont négatives, il est probable que l’on ait affaire à une automatisation déguisée.

| Critères | Automatisation | Intelligence Artificielle (IA) |

|---|

| Objectifs | Exécution efficace de tâches répétitives et bien définies. | Imitation des capacités cognitives humaines pour résoudre des problèmes complexes. |

| Flexibilité | Limitée à ce qui a été programmé ; nécessite des ajustements manuels en cas de changement. | Capable de s’adapter aux changements et d’apprendre continuellement. |

| Complexité | Fonctionne sur des règles simples et déterministes. | Utilise des algorithmes complexes et souvent probabilistes pour traiter des données non structurées. |

| Applications | Industrie, logistique, traitement de données ou de formulaires, tests logiciels. | Reconnaissance faciale, assistants virtuels, diagnostic médical, recommandations personnalisées. |

| Capacité d’évolution | Aucune : suit strictement les règles établies. | Évolue et s’améliore grâce à l’apprentissage automatique ou d’autres techniques. |

Si les deux technologies sont distinctes, elles se complètent dans de nombreuses applications. L’automatisation peut être augmentée par l’IA pour devenir plus intelligente. Par exemple, dans un centre de support client, un chatbot peut être automatisé pour répondre à des questions basiques, mais il devient plus performant avec une IA capable de comprendre le langage naturel et de s’adapter aux demandes spécifiques.

L’automatisation et l’intelligence artificielle représentent deux approches technologiques différentes mais interconnectées. L’automatisation s’illustre dans l’efficacité des processus fixes, tandis que l’IA excelle dans l’innovation et l’adaptabilité. Cependant, il est crucial de ne pas tomber dans le piège des amalgames orchestrés par certains pour vendre des solutions standards comme de l’IA. Une compréhension claire de ces concepts permettra de faire des choix éclairés et adaptés aux besoins spécifiques.

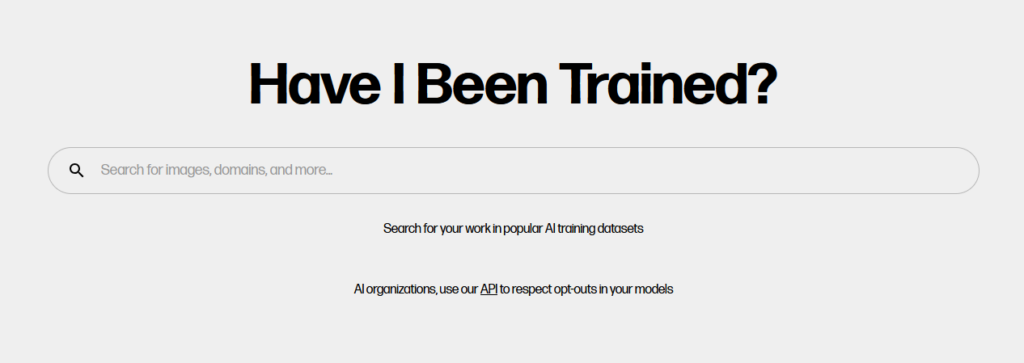

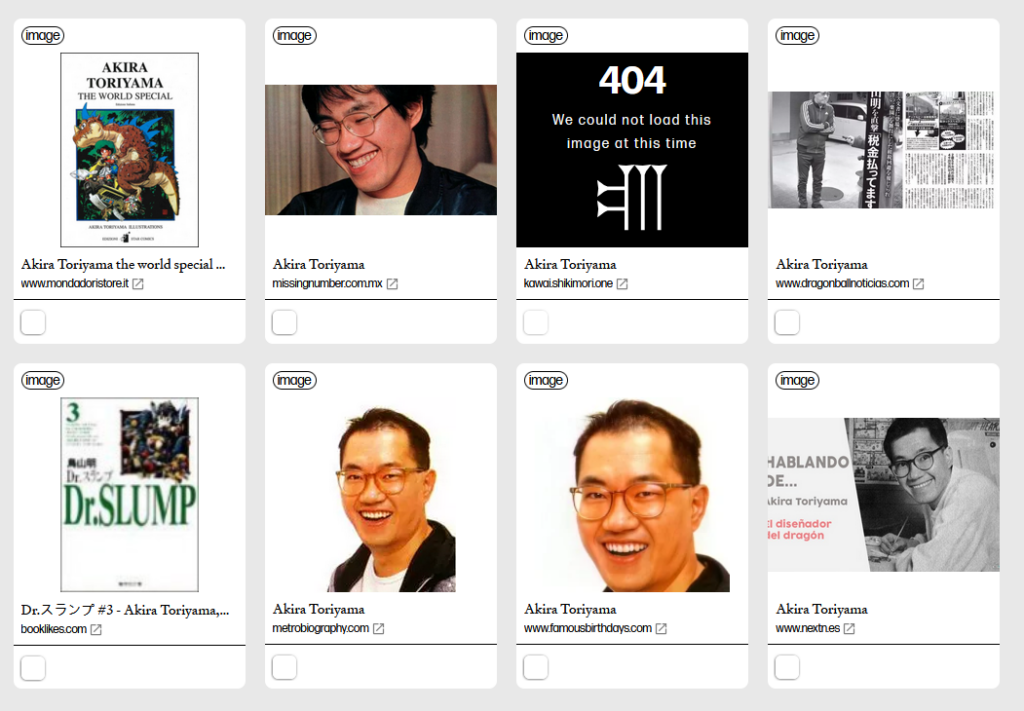

Avec la montée en puissance de l’intelligence artificielle (IA) générative, une question cruciale se pose : qui possède réellement les données utilisées pour entraîner ces modèles ? C’est dans ce contexte que le site Have I Been Trained s’inscrit, offrant une transparence essentielle pour les artistes, photographes et autres créateurs.

Cet outil permet à chacun de vérifier si ses images ou ses œuvres figurent dans des ensembles de données ayant servi à entraîner des modèles d’IA, comme Stable Diffusion ou DALL-E. Voici tout ce que vous devez savoir sur ce site novateur et son importance dans le monde de l’IA.

Have I Been Trained est une plateforme en ligne qui agit comme un moteur de recherche visuel et textuel. Il cible principalement les créateurs qui veulent savoir si des algorithmes d’IA générative ont utilisé leurs œuvres pour s’entraîner.

Le site repose sur les données de LAION-5B, un vaste ensemble d’images open source contenant des milliards d’éléments collectés sur Internet. Ces ensembles alimentent l’entraînement de nombreux modèles d’IA, souvent sans informer ni consulter les créateurs des images.

Les utilisateurs peuvent donc :

Le site vise à répondre à une demande croissante de transparence dans l’utilisation des données dans l’IA. Pour les créateurs, il s’agit ainsi de savoir si leur travail est exploité dans un contexte qu’ils n’ont pas approuvé.

Voici donc les principaux intérêts pour les utilisateurs :

Ces ensembles de données incluent de nombreuses images protégées par des droits d’auteur. Certains créateurs refusent que l’on utilise leur travail pour entraîner des modèles qui génèrent des œuvres dérivées.

Les données utilisées pour l’entraînement des modèles influencent directement leurs résultats. C’est pourquoi Have I Been Trained permet d’examiner la diversité (ou le manque de diversité) des ensembles de données, révélant des biais culturels, esthétiques ou géographiques.

Si un créateur découvre que ces ensembles incluent son travail, il peut entreprendre des démarches pour en demander le retrait. Bien que le site ne propose pas de fonctionnalité directe pour cela, il permet d’identifier les URL d’origine des images.

L’utilisation du site est simple et intuitive :

Bien que puissant, Have I Been Trained a ses limites :

Malgré ces limites, ce site représente une première étape majeure pour une IA plus éthique et responsable.

Have I Been Trained met en lumière une problématique clé dans le développement de l’IA : l’utilisation massive de données sans consentement explicite. Si les créateurs peuvent bénéficier des avancées technologiques de l’IA, il est essentiel que leurs droits soient respectés.

En permettant une transparence inédite, cette plateforme contribue ainsi de poser les bases d’un dialogue équilibré entre les créateurs, les développeurs et les utilisateurs d’IA. Que vous soyez artiste, photographe ou simplement curieux, ce site est une ressource précieuse pour comprendre l’impact des données dans l’ère numérique.

Si la protection de vos créations vous tient à cœur, Have I Been Trained est un outil incontournable. Afin de comprendre comment vos œuvres sont utilisées dans un monde toujours plus influencé par l’intelligence artificielle.

Connaissez-vous réellement l’empreinte environnementale de votre site web ?

Dans l’univers numérique où les sites web, les applications, les services cloud et les serveurs semblent souvent être en retrait des préoccupations écologiques. Il est essentiel de prendre conscience de leur impact environnemental. Souvent sous-estimée, cette empreinte environnementale peut être significative. En particulier lorsque l’on considère l’ensemble du cycle de vie d’un site web.

Dans cet article, nous vous invitons à découvrir les conseils et les bonnes pratiques d’un site web éco-responsable. Afin de réduire l’impact de votre site sur l’environnement. Sans compromettre sa qualité ni son efficacité

Un site sobre est toujours efficace. Optez pour un design simple et minimaliste, favorisant la lisibilité et l’accessibilité. En réduisant au maximum les éléments superflus. Vous améliorez l’expérience de l’utilisateur tout en réduisant la consommation d’énergie nécessaire au chargement des pages.

Limitez l’utilisation de couleurs vives et saturées, car elles peuvent être énergivores et fatiguer les yeux des utilisateurs. Choisir le noir dans la conception d’un site éco-responsable offre plusieurs avantages. Non seulement c’est une couleur sobre et élégante qui met en valeur le contenu, mais elle permet également de réduire la consommation d’énergie des écrans OLED. Contribuant ainsi à une empreinte environnementale plus faible. En outre, le noir peut réduire la fatigue oculaire des utilisateurs et prolonger la durée de vie de la batterie des appareils mobiles.

Chaque élément d’une page web requiert une demande au serveur, augmentant ainsi la consommation d’énergie. Réduisez le nombre de fichiers et simplifiez les éléments présents sur votre site pour minimiser les requêtes HTTP et optimiser les performances.

Les images sont souvent les principaux responsables de la lenteur de chargement des pages. Compressez-les pour réduire leur taille tout en préservant leur qualité visuelle. Ce qui permettra de diminuer la consommation de bande passante et d’énergie.

Souhaitez-vous évaluer l’empreinte environnementale de votre site ? Sur Internet, vous pouvez trouver des outils gratuits pour calculer l’empreinte carbone des sites web, tels que :

En suivant ces conseils et en évaluant régulièrement l’impact environnemental de votre site. Vous pourrez créer une plateforme en ligne qui allie performance, sobriété et respect de l’environnement, répondant ainsi aux attentes croissantes en matière de durabilité et de responsabilité sociale des entreprises.

Sean Parker est bien plus qu’un milliardaire du web. Il est le visionnaire qui a non seulement marqué l’industrie de la musique. Mais a également joué un rôle essentiel dans la création et la transformation de Facebook. Un réseau qui a littéralement changé la manière dont le monde interagit en ligne. Tout d’abord, penchons-nous sur le parcours de ce génie de la technologie qui a laissé une empreinte indélébile sur deux des domaines les plus influents de notre siècle.

Tout d’abord, Sean Parker est né le 3 décembre 1979. Sa passion pour la technologie et son esprit visionnaire l’ont conduit à Silicon Valley. Où il a commencé à forger son destin. À seulement 19 ans, Parker a cofondé Napster en 1999. Une plateforme révolutionnaire de partage de fichiers peer-to-peer qui a permis aux utilisateurs d’échanger de la musique en ligne gratuitement. A une époque où le seul moyen de consommer de la musique est à la radio ou en achetant un album physique en magasin.

Bien entendu, les maisons de disques ne se sont pas laissés faire (en laissant penser à une crise économique pour le monde de la musique). Attaquant Napster en justice et forçant ainsi Sean Parker à fermer son accès en 2001.

Cependant, l’avènement de Napster a été une révolution dans l’industrie de la musique. Cette plateforme a rapidement conquis des millions d’utilisateurs, bouleversant les modèles économiques traditionnels et forçant l’industrie musicale à se réinventer. Son impact sur la manière dont nous consommons la musique persiste encore aujourd’hui.

Après Napster, Sean Parker ne s’est pas reposé sur ses lauriers. Il a continué à exercer une influence considérable dans le monde de la technologie. En 2004, Parker a rencontré Mark Zuckerberg et est devenu le premier président de Facebook. Sa contribution à la croissance de ce réseau social ne peut être sous-estimée.

Ainsi, son expertise stratégique et sa vision claire ont aidé Facebook à se développer de manière exponentielle. Il a également joué un rôle clé dans l’expansion de la plateforme au-delà des campus universitaires, la transformant en un réseau social mondial.

Sean Parker est devenu un milliardaire du web grâce à ses investissements dans diverses startups à succès, dont Spotify. Sa fortune est le reflet de sa vision audacieuse et de sa capacité à anticiper les tendances technologiques.

Finalement, nous pouvons dire que Sean Parker, le génie derrière Napster et l’un des architectes de Facebook, est une figure emblématique de la révolution numérique. Son parcours illustre parfaitement comment un esprit visionnaire peut transformer la manière dont nous consommons la musique et interagissons en ligne. Son influence persiste dans les médias sociaux et l’industrie de la technologie, rappelant à tous que les idées audacieuses (même à la limite de la légalité) peuvent changer le monde.

Dans le monde de l’informatique, le nom d’Ada Lovelace est une référence incontournable. Elle occupe une place particulière en tant que première programmeuse de l’histoire. Ada Lovelace a joué un rôle crucial dans le développement des bases de l’informatique. Née en 1815 à Londres. Ada était la fille du poète Lord Byron et d’Anne Isabella Milbanke, mathématicienne reconnue de son époque. C’est cette influence mathématique de sa mère qui allait façonner le destin d’Ada et la conduire vers une carrière exceptionnelle.

Dès son plus jeune âge, Ada Lovelace a montré un intérêt prononcé pour les sciences et les mathématiques. Sa mère veilla à ce qu’elle reçoive une éducation rigoureuse et complète dans ces domaines. Ce qui était rare pour les femmes à cette époque. À l’âge de 17 ans, Ada rencontra le mathématicien et ingénieur Charles Babbage, considéré comme le « père de l’ordinateur ». Cette rencontre allait être déterminante pour le futur d’Ada dans le monde de l’informatique.

Lorsqu’elle travaillait sur les « Notes de M. Menabrea », une traduction d’un article sur la machine analytique de Babbage. Ada ajouta ses propres commentaires qui dépassèrent largement le simple rôle de traductrice. Elle saisit l’énorme potentiel de la machine de Babbage. Et fut ainsi la première à comprendre que cette machine pouvait réaliser bien plus que de simples calculs mathématiques. Dans ses notes, elle rédigea un algorithme destiné à être exécuté par la machine. Ce qui en fit le premier algorithme informatique jamais conçu.

De plus, Ada Lovelace a également réalisé que les machines de Babbage pourraient un jour être utilisées pour créer des œuvres artistiques et composer de la musique. Allant au-delà de leur utilisation initiale pour les calculs. Ses idées novatrices étaient en avance sur son temps et ont jeté les bases de l’informatique moderne.

Bien que personne n’ait construit la machine analytique de Babbage de son vivant, les écrits d’Ada Lovelace sont restés d’une importance capitale dans l’histoire de l’informatique. Sa vision et son intuition précurseure ont inspiré de nombreux chercheurs et programmeurs dans les décennies et les siècles qui ont suivi. Aujourd’hui, chaque fois qu’un programme est exécuté sur un ordinateur, l’héritage d’Ada Lovelace vit à travers cet algorithme qu’elle a imaginé il y a plus de 180 ans.

Ada Lovelace est donc un symbole du pouvoir de l’éducation, de la curiosité intellectuelle et de la persévérance. Elle a brisé les barrières de genre de son époque et s’est frayé un chemin dans un domaine dominé par les hommes. C’est pourquoi son héritage perdure dans le monde de l’informatique et inspire les générations actuelles et futures de programmeurs et de chercheurs en informatique.

En célébrant Ada Lovelace, nous reconnaissons sa contribution exceptionnelle à l’informatique et à la technologie. Elle reste une source d’inspiration pour nous tous, et sa mémoire perdurera dans les avancées continues du monde de l’informatique.